Wer ist hier der Chef?

Die Hunde Holly und Jesse schauen genau hin.

Homestorys aus dem Homeoffice

Die Corona-Pandemie hat einen Großteil von uns ins Homeoffice verschlagen. Untereinander hat man wochen- und monatelang fast ausschließlich über Monitore und Handys kommuniziert. Aber wie sieht es bei den KollegInnen im Homeoffice eigentlich aus? Wie versorgen sie Kind und Kegel in dieser herausfordernden Zeit und wie finden sie einen Ausgleich? Drei ProtagonistInnen aus den Instituten haben uns ihre Türen geöffnet und ihre ganz eigene Homestory aus dem Homeoffice erzählt. Es geht um Menschen und MitarbeiterInnen-Führung, um Gärten und Gassi-Gehen – und natürlich um den Kaffee mit den KollegInnen, auf den man sich freut.

„Diese Zeit hat uns zusammengeschweißt“

Als Vorstand der Saarländischen Investitionskreditbank AG (SIKB) erlebte Achim Köhler die Zeit im Homeoffice als erkenntnisreich – und beziehungsfördernd.

Wenn man der Pandemie etwas Positives abgewinnen will, kann ich sagen, dass mein 13-jähriger Sohn und ich eine viel engere Beziehung zueinander aufgebaut haben. Ich hatte durch die pandemiebedingten Einschränkungen ja kaum Abendtermine oder Veranstaltungen, und so haben wir tagsüber und abends viel mehr Zeit miteinander verbracht. Meinen Sohn erlebte ich als sehr geduldig, obwohl er seinen Sport nicht machen und Freunde selten bis gar nicht sehen konnte. Mit unseren Hunden hatte er zum Glück eine Aufgabe. Er spielte mit ihnen und ging mit ihnen in den Wald, wenn ich noch in einer Videokonferenz festsaß.

Die Videomeetings waren und sind natürlich enorm wichtig. Als Vorstand der SIKB war ich seit Beginn der Pandemie auch virtuell immer Ansprechpartner für die Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Ich habe gleich zu Beginn der Krise betont, dass wir die Kommunikations-

Konnten in der Pandemie mehr Zeit miteinander verbringen: Achim Köhler und sein Sohn Nils.

intensität erhöhen müssen, weil wir uns jetzt nicht mehr spontan in der Bank auf dem Flur begegnen. Wenn ich nicht aktiv etwas tue, so viel war klar, höre ich von meinen MitarbeiterInnen eventuell tagelang nichts und verliere das Gefühl dafür, was sie gerade bewegt und beschäftigt – dienstlich, aber auch privat. Dass es dennoch einen Unterschied macht, ob man seine Leute wirklich sieht oder nur auf dem Bildschirm, merkten wir im Sommer letzten Jahres, als wir uns – natürlich unter Beachtung aller Schutzvorschriften – zu einem Führungskräfte-Training mit einem externen Coach dann wirklich mal wieder physisch trafen. In dem Workshop ging es um die Fragen: Was ist anders, wenn man in so einer Situation seine MitarbeiterInnen führt? Wie verbessere ich die Kommunikation? Wenn man darauf achtet, können zum Beispiel die ersten zehn Minuten einer Videokonferenz dem Meeting einen viel persönlicheren Charakter geben: Wir sprechen mal darüber, was einem heute so passiert ist oder was einen privat beschäftigt hat. Diese Art von Austausch ist einfach wichtig und man merkt, dass viele ein Bedürfnis auch nach einem lockeren Gespräch und Vertrautheit haben.

Wir waren als Team extrem gefordert: Wir haben im letzten Jahr nicht nur das Dreifache unseres normalen Jahresgeschäfts abgewickelt und das Gros davon innerhalb von drei bis vier Monaten. Wir haben in kürzester Zeit mit dem Land auch neue Rettungsprogramme konzipiert und umgesetzt. Das ging natürlich nur mit einer Unmenge an Überstunden – das war eine riesige Herausforderung für jede Einzelne und jeden Einzelnen, gerade unter den erschwerten Rahmenbedingungen. Hinzu kamen die privaten Anforderungen, zum Beispiel durch die Betreuung von Kindern und Angehörigen. Toll war, dass in dieser Zeit alle an einem Strang gezogen haben und Reibungspunkte, die es in der Vergangenheit natürlich auch mal gab, keine Rolle spielten. Diese Zeit hat uns wirklich zusammengeschweißt und ich bin sehr stolz auf meine MitarbeiterInnen. So eine Teamleistung zu erleben ist ein besonderer Lohn für viele Jahre Arbeit, die man als Vorstand oder Führungskraft investiert hat.

Bald ist Erntezeit: Gemeinsam hat Familie Gibbert-Doll in der Corona-Zeit Gemüse angebaut.

Wenn mein Mann frei hatte, holte er die Kinder ab – und an diesen Tagen fand ich manchmal kein Ende im Homeoffice. Nach Feierabend, das merkte ich schnell, ist es wichtig, das Bürozimmer zu verlassen und die Tür hinter sich zu schließen. Dann wird auch der Arbeitsschalter im Kopf umgelegt.

Ich bin generell lieber im Büro. Dass man sich schick anzieht und zur Arbeit fährt, ist so ein Alltagsritual, das mir fehlt. Genau wie meine KollegInnen: Die gemeinsamen Mittagessen oder der Spaziergang mit einigen von ihnen waren immer angenehm ausgleichend. Es fehlt, dass man sich nicht mehr sieht, um sich persönlich auszutauschen. Aber es nützt ja nichts, da muss man in so einer Pandemie durch. Ich helfe mir dann, indem ich mir sage: „So, ich ruf da jetzt an und hör mal, wie es geht.“

„Ich ruf da jetzt an und höre mal, wie es geht“

Nina Gibbert-Doll, Förderberaterin der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, konnte Familie und Beruf im Lockdown vereinbaren – und wünscht sich trotzdem den Büroalltag zurück.

Im Frühjahr letzten Jahres, zu Beginn des ersten Lockdowns, habe ich einige Zeit noch vor Ort im Büro gearbeitet, bin dann aber zügig ins Homeoffice gewechselt. Anfangs war das hart für meine Familie und mich. Wir haben zwei Kids, drei und fünf Jahre alt, und die Kindergärten waren ebenfalls dicht. Mein Mann ist Polizist, und wenn er Nachtdienst hatte, habe ich vormittags die Kinder betreut und dann nachmittags gearbeitet. Wir hatten aber das Glück, dass wir schon bald die Notbetreuung in den Kindergärten nutzen konnten und die Großeltern sehr geholfen haben.

Alles lief eigentlich gut, aber ich merkte auch irgendwann, dass ich einen Ausgleich zum Homeoffice brauche. Zum Glück leben wir sehr idyllisch, umgeben von Feldern und Wäldern, da konnten wir am Wochenende viele Rad- und Wandertouren unternehmen. Auf der Streuobstwiese meiner Eltern bauten wir mit den Kindern Gemüse an. Die Pflänzchen dafür wurden sogar in meinem Arbeitszimmer gezogen. Wenn wir später als Familie zusammen die Tomaten und Gurken ernten, ist das schon toll! Und auch innen waren wir aktiv: Den Flur und das Kinderzimmer haben wir renoviert. Für Ausgleich haben wir also gesorgt, aber mir ist es trotzdem nicht immer gelungen, wirklich abzuschalten.

Grünes Büro: Die Setzlinge haben es hier kuschelig warm.

„Learning by Doing“

Abteilungsdirektorin Berit Schuster, Teamleiterin im Bereich Programmkredite und Bürgschaften bei der LfA Förderbank Bayern, hat sich im Lockdown gut organisiert. Trotzdem wünscht sie sich ihre KollegInnen zurück.

Am Anfang war es für uns als Familie etwas chaotisch, weil wir Arbeit und Kinderbetreuung miteinander vereinbaren mussten. Mein Mann und ich haben unser Dachgeschoss umfunktioniert. Aus einem Gästebereich und einem kleinen Büro wurden zwei funktionsfähige Bürozimmer. Die brauchen wir auch, denn die Tür muss geschlossen sein, weil wir beide stark telefonisch oder per Videochats eingebunden sind. Unsere Kinder – zwei Jungs – gehen in die zweite Klasse und in den Kindergarten. Der Große macht am Esstisch seine Hausaufgaben. Anfangs saß ich während meiner Arbeitszeit neben ihm, um ihm immer mal wieder zu helfen. Das funktioniert aber nicht, ohne dass man sich komplett zerreißt.

Schließlich haben wir Stundenpläne eingerichtet. Ich fing um sechs Uhr an und arbeitete bis zehn Uhr, während mein Mann sich um die Kinder kümmerte, anschließend ging es in umgekehrten Rollen weiter und wechselte dann über den Tag. Zuerst hielten wir uns noch akribisch an die Zeiten, aber irgendwann klingelte das Telefon, während man seine Familienzeit hatte, und alle Pläne waren dahin. „Musst du denn schon wieder arbeiten?“, fragte mein Kleiner in solchen Momenten oft, und das schlechte Gewissen kam dann wie auf Knopfdruck.

Das war alles ein Learning by doing. Jetzt ist es so, dass ich möglichst feste Termine für Gespräche mit meinen KollegInnen und Bankpartnern ausmache. Aufgaben, für die ich mehr Ruhe benötige, verlege ich in die Morgen- und Abendstunden. Schön ist, dass sich unser Sohn an das Homeschooling mit den Videokonferenzen gewöhnt hat und sehr viel selbstständiger geworden ist. Dadurch ist auch irgendwann mehr Struktur in unseren Alltag gekommen.

Ich merke, dass das Homeoffice viele praktische Seiten hat, aber mir fehlen doch der Gang in die Teeküche und der direkte Austausch mit den KollegInnen, um Fragestellungen auf dem kurzen Dienstweg zu klären. Und manchmal vermisst man auch ganz einfach den höhenverstellbaren Schreibtisch.

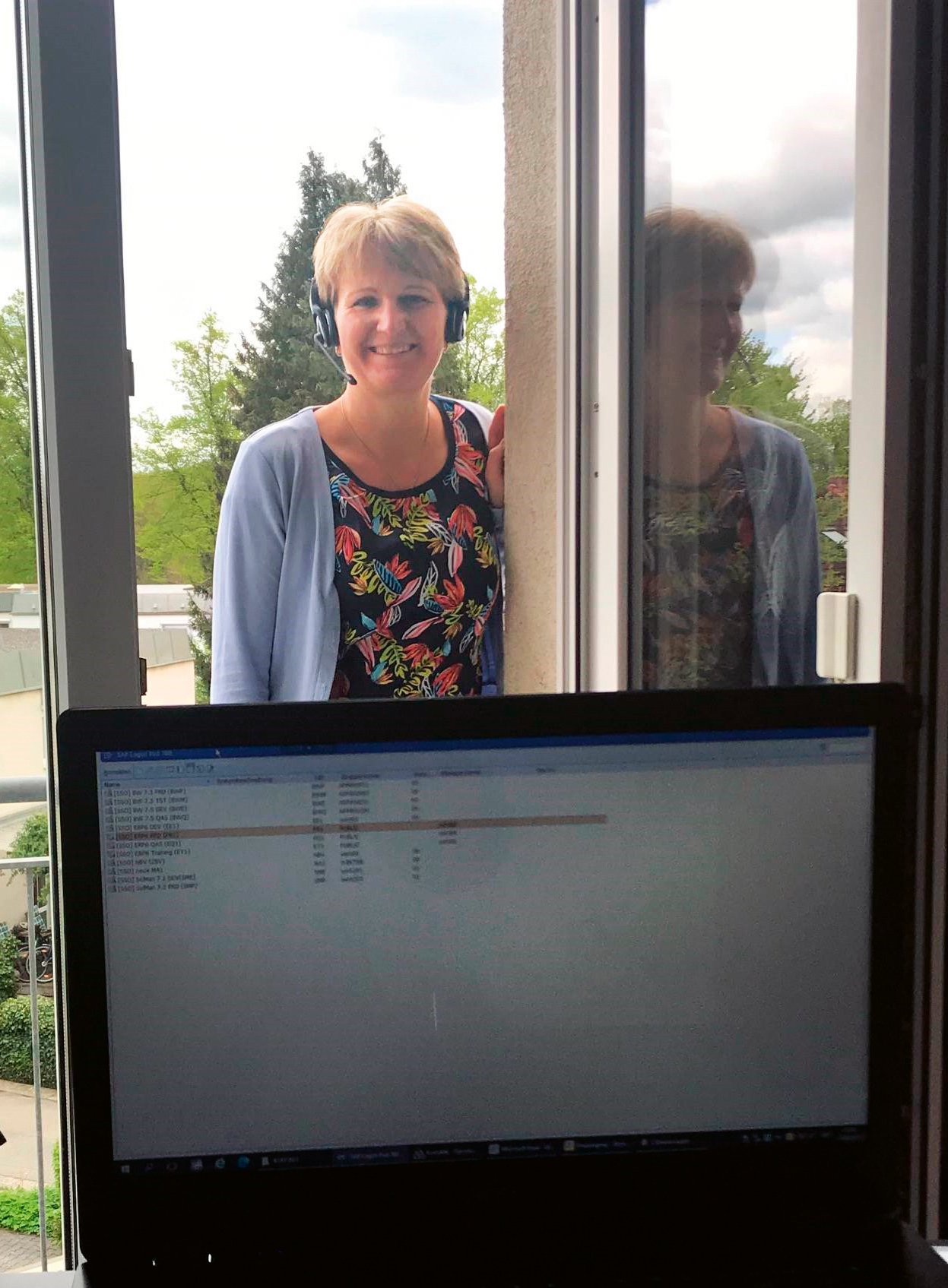

Alles unter Dach und Fach:

Berit Schuster in ihrem Büro im Dachgeschoss.

Von zuhause aus kommuniziert man zwar sehr viel, aber die persönliche Beziehung zu seinen MitarbeiterInnen als Führungskraft gestaltet sich zunehmend schwieriger. Für mich ist das Arbeiten im Homeoffice gut machbar, dennoch freue ich mich, dass es bald auch wieder ein Stück zurück in den normalen Alltag gehen wird. Von den in der Pandemie gesammelten Erfahrungen werden wir künftig sicherlich profitieren. Das schafft neue Möglichkeiten für alle Beteiligten. Schön ist, dass ich meine KollegInnen bald wieder regelmäßig live sehe. Die gemeinsamen Mittagspausen mit dem Team schätze ich nun noch mehr.